日本の伝統技術が生んだ架け橋ブック

公開日:

:

最終更新日:2022/09/22

昔話

私たちが出版したバイリンガル絵本「日本の昔話名作シリーズ」が、ハワイのモンテッソーリ園に届けられました。

バイリンガル・モンテッソーリ教育講座を主宰し、個別のワークショップを行なっている佐原紋子さんが、ハワイに住んでいた当時ご自身が働いていたモンテッソーリ園に、バイリンガル絵本を献本して下さいました。感謝です!!

ハワイの先生方が実際に読んでいるところの動画も送られてくるとのこと。どんな感想を持たれるのか楽しみです!

日本と世界の架け橋ブック

私たちの絵本を、これから世界の様々な国との架け橋にしていこうと思いますが、明治時代にすでに日本の昔話は世界の人たちに読まれていたんです。

みなさん「ちりめん本」はご存じですか?

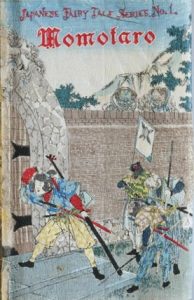

ちりめん本(縮緬本)とは、着物などに使われるちりめん布のような柔らかいクレープ状の和紙に、美しい挿絵と欧文の物語が印刷されている和綴本のことを指します。

和紙を使用し、多色摺木版で挿絵を入れ、欧文の文章を活版で印刷し、縮緬布のような手触りの縮緬(ちりめん)加工を施したものが「ちりめん本」と呼ばれる欧文和装本で、題材は、日本の神話、民話、昔話などでした。江戸時代の浮世絵制作の職人技が、明治時代に入って新しい絵本を生み出したのです。

特に、和紙に縦横斜めにシワを入れて80~50%程度縮小する縮緬絵制作の浮世絵技法は、その後日本でも継承されることがなくなったため、今では「まぼろしのちりめん本」と言われるようになっています。

当初ちりめん本は、絵入自由新聞の「童蒙に洋語を習熟せしむるため」という広告文にもあるように、日本国内の人々、特に子どもの語学教育のためというのが販売の第一義でした。それが、当時日本に滞在していた外国人の目に留まり、土産物として重宝されるようになりました。

ちりめん本の生みの親とは?

ちりめん本の生みの親は、嘉永六年(1853)に江戸に生まれた長谷川武次郎という人物です。長谷川武次郎は嘉永6年(1853)に日本橋の西宮家に生まれ、25歳から母方の長谷川姓を名乗るようになります。クリストファー・カロザースのミッションスクール(後の明治学院)やウィリアム・ホイットニー校長時代の銀座の商法講習所(後の一橋高商)に通ったことから、在日宣教師、知識人、外交官等との交友を広げ、国際的感覚を養います。

明治二年(1869)には、英語を修得し、また、貿易や出版に関する知識も学びました。さらに、ちりめん本を作る職人達を取りまとめる手腕にも長けていたのです。そこで、これらの才能によって、ローマ字の創始者・ヘボンや小泉八雲ことラスカーディオ・ハーンなどと交渉し、海外の子供に読み聞かせるという趣向で、国際出版の運びとなりました。

こうして、明治十八年(1885)初秋、武次郎の努力によって「桃太郎」や「舌切雀」等を筆頭に、英文による「昔噺集」が生まれたのです。

ちりめん本「日本昔噺」は英語版の他にフランス語版、スペイン語版、ポルトガル語版及びドイツ語版などが出版されました。表紙を比べると、各版とも同じ絵柄に見えますが、細部や刷り色などは微妙に違っています。「日本昔噺集」の他に、日本の文化や風俗をテーマにした書籍や「暦」等も出版されました。本学附属図書館では、多少ですがイタリア語版やオランダ語版の「暦」も所蔵しています。

現代では、アマゾンをはじめとした電子書籍の登場によって、印刷製本せずとも世界中で出版物を読んでもらうことができるようになりました。便利で簡単になった代わりに、ちりめん本のような装丁を楽しむという文化は薄れつつあります。今後ますますデジタル化が進む世界の中で、ちりめん本のような貴重な文化遺産も残していきたいものですね。

関連記事

-

-

リトアニア民話絵本「パンのかけらとちいさなあくま」の教訓

2022/07/29 |

今からちょうど2年前の2020年7月28日、ポーランド、リトアニア、ウクライナの三国が、ウクライナの...

-

-

ご存じですか?一寸法師の裏の顔

2022/09/07 |

むかし、子どものないおじいさんとおばあさんが、神様に願かけをして、小さな子どもを授かりました。その子...

-

-

女子たちの隠語から生まれた現代の「おでん」

2021/12/18 |

寒い季節、コンビニに入るとレジの前に並ぶおでんに心惹かれませんでしたか? 今はコロナ禍もありセルフ...

- PREV

- 月に願いを 十五夜のルーツ

- NEXT

- 【海外でも人気の日本の昔話】外国人の意外な反応