出版で問われる繋がり力

最近ZINEの人気が上昇しているという記事を見ました。

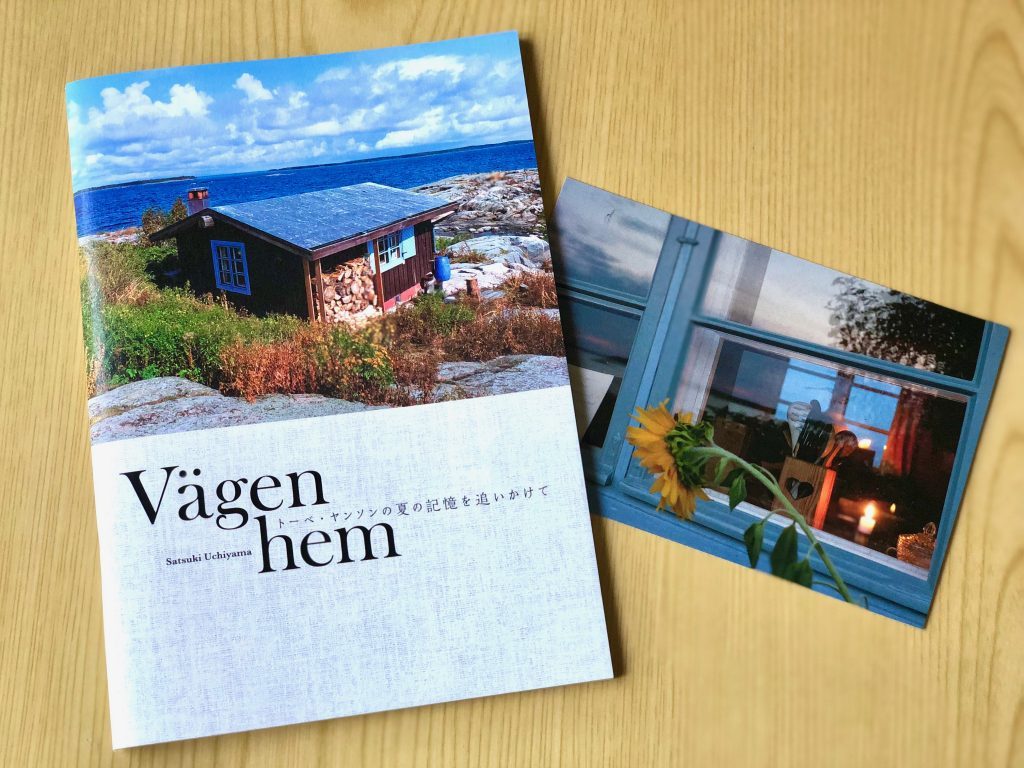

ZINEは「リトルプレス」とも呼ばれていて、個人が自由なテーマで作る小冊子のこと。50ページ以下のものもあれば、それ以上のものもあります。小冊子でありその名の通りミニ本といったところですね。元々は、MagazineやFanzine(同人誌)の「ZINE」が名前の由来で、体系はいわゆる「自費出版」。ただ、いわゆる同人誌と比べると、デザインや内容がだいぶ違っています。写真やイラスト、小説などその内容は様々で、新たな情報発信ツールとして今広がりを見せている。書籍や雑誌はそのサイズや形がほぼ決まっていますが、ZINEは一般的な書籍や雑誌のようにフォーマットが決まっておらず、アーティストや作家の個性が発揮できるのがポイント。自費出版といっても、かなりクオリティが高く面白い作品が多いのが特徴です。

アートの要素が強い自費出版ZINE

ZINEで有名なところと言えば「 MOUNT ZINE Shop」。今回記事になっていたのは、京都市左京区浄土寺にあるhand saw press KYOTOはというリソグラフで印刷物が制作できるスタジオ。リソグラフは1980年に理想科学工業が作った印刷機のことで、チラシや学校のお知らせによく使われているそう。独特の風合いや何色もインクを重ね合わせると複雑な表現ができるとのことで、アート仕様としての価値も高まってきているのだとか。また印刷費についても、50部から500部くらいまでなら他の方法よりも安いこともあって、ZINEを作る人の間で注目を集めているそうです。

これまでZINEは自分の想いを伝える小さなメディアとして、表現や社会運動の手段として長い間使われてきた側面があります。でも今はインターネットで手軽に発信ができる時代。なぜ再びこのようなアナログな表現手段が見直されているのでしょう?

自費出版というと、文字通り著者が自分で費用を出して出版することで、商業出版のように流通ルートや販売部数を確保するのが困難ではあるものの、自由にコンテンツを出版することができるのが特長。これまでは、趣味で書いた小説や絵本、詩や絵画などの作品集、自分史や社史などの出版に利用されてきました。同人誌などもその一つ。日本の出版物は、基本的に取次を通して書店で販売される商業出版物が主流で、自費出版は市場での販売による収益が期待できないものでした。そのため、大手出版社では取り扱ってもらえず、印刷会社などが請け負うことが多かったのです。

最後は繋がり力とプロモーション力

2000年以降には、書店と直接契約するなどで「書店販売を行う」ことをセールスポイントにした「共同出版型」や、大手新聞などで出版賞募集をPRし入賞作品を自費出版に誘導する「出版賞型」の手法も登場しましたね。現在ではAmazon社がスタートした「kindle Direct Publishing(KDP)」のサービスと電子書籍の登場により、個人で出版し結構な部数を売り上げる著者もいます。 従来の自費出版とはだいぶ様相が変わってきています。また、電子書籍だけでなく「プリント・オン・デマンド(POD)」のサービスがスタートしたことで、ペーパーバック(紙版)の販売も可能になりました。それも国内のみならず、海外への販売も可能です(日本国内のアカウントだと海外へのペーパーバック版は販売できませんが)。10年前と比べて発信するエリアが世界へ広がり、言語を変えれば世界中で作品を見てもらうことができる時代になったのです。

いわゆる“プロ”に頼まなくても、出版し発信し販売することが出来るようになった今、大事になってくるのは、いかに作品を見つけてもらい読んでもらえるか?そこで重要なのは、SNSなどを使って自分自身でファンを集めることです。当然プロモーションも自分自身で行うことが要求されますが、莫大な広告費を個人で賄うのは困難でしょう。であれば、やはりSNSを使わない手はない。出版社によっては、どれだけSNS上にフォロワーや友達がいるかを、出版の基準にし始めているところもあるくらいです。

想いを表現できるツールが進化し、それを発信し消費者と繋がれる場が整い、大量生産大量消費からミニマムな世界での消費へ移行し始めた潮流も手伝って、ZINEのような自費出版作品に人気が集まってきているというのが、僕の個人的な考えです。それでも作品が本屋さんに並んで欲しいと考える著者はたくさんいると思います。僕も著書が本屋さんに並んだらなんとなく嬉しいかも。でも、そこで大事になってくるのは、いかにして自分が届けたい人に作品を見てもらえるかと思います。

自費出版であろうと商業出版であろうと、いよいよ本格的に繋がり力が問われる時代に入ってきましたね。

関連記事

-

-

出版がビジネスを加速させる!

2019/09/24 |

スマホ使ってますか? スマホが登場してから、まだ10年ほどしか経っていないんですね。しかしなが...

-

-

自分史を電子書籍で残す

2018/01/31 |

年が明けて、早いものでもう1ヶ月が過ぎようとしています。 月日の流れがどんどん早くなっている気...

-

-

親子の円滑なコミュニケーションを考える電子絵本「春ちゃんのマシュ

2019/02/20 |

「親思う心に勝る親心」とはよく言ったもので、自分自身親を思う心は結構持ち合わせていると自負していたが...

-

-

既存の制度が出版業界を追い込む

2018/08/23 |

物流の仕組みが大きく動く時 無いものは無いと言われるほど、品数豊富なアマゾンストア。今や何か欲しい...

- PREV

- 心を動かすことでビジネスが加速する

- NEXT

- 出版業界の不吉な未来