電子化作品紹介『数学的思考の本質』

電子化で蘇った数理の良書

数学は好きですか?

その問いに「はい」と即答する人を僕は尊敬する。僕は数学が大の苦手だった。いや今でも数学、うーん数字自体が苦手だ。苦手だと思い込んで、自分に苦手だと言い聞かせている節もあるかもしれない。正直この方の著書を電子化して販売するのは、自分でいいのだろうか?と思った。

今回紹介するのは、2003年に出版された『数学的思考の本質 数理の窓から世界を見る』という作品だ。著者は予備校講師であり、数理哲学研究家の河田直樹氏。河田氏は、福島県立医科大学中退後、東京理科大学理学部数学科に入学、同大学理学専攻科を修了したバリバリの数学の人だ。予備校講師をする傍らで、過去30年間の重要問題を収録した参考書の編纂を長年に渡って手がけている。

学術系の作品を電子化する事業で連絡をさせてもらい、今回の作品と『世界を解く数学 誰も話さなかった危険な数の話』の二作品を電子化し販売させてもらった。お会いするまでは、論理的思考の超理論派で、数学界の重鎮なんだろうなと勝手な想像を膨らませながら、いささか緊張気味だった。しかし会ってみると、なんとも物腰が柔らかく腰の低い方で、数学の話はもちろんだが、哲学、政治、経済など様々な分野において機知に富んだ話を聞かせ下さった。ただ、数理哲学の話をする際の鋭い眼光は忘れられない。本当に数理を愛し、深い想いがある方なんだろうと思った。

数学的思考の本質を探る

そんな河田氏は、予備校のHPで数学についてこう述べている。

「数学で大切なことは、『自分がKINGあるいはQUEENになること』です。数学は単なる暗記科目ではありません。もちろん定理や公式を覚えることは必要ですが、ほんの少し勉強の仕方を変えればいいのです。WHY‐BECAUSEの繰り返しで、少し理屈っぽくなってください。ともあれ、私の授業を受ければ、初めに掲げた言葉の意味が分かるようになるでしょう」

必死で公式を覚えようとしてもなかなか覚えられず、問題にどの公式を当てはめればいいか皆目見当がつかなかった僕にとっては、ほんの少し変えればいい「勉強の仕方」を知りたかった、、、と思う。『自分がKINGあるいはQUEENになること』これも気になる言葉だが、今度個別授業を受けて聞いてみよう。

さらに、別のインタビューでは、

「数学で大切なのは体系性です。受験はマニュアルだけでは解けない。背後にある数学の本質=定理を見抜き、その論理に従って整理することで、はじめて全体が見通せる。ついでにこの問題をやさしいものから難しいものへと段階的に並べかえる。ひとつの問題を解くことで、次の問題のヒントが得られる。さらに各問題の接続がなめらかになるように、オリジナル問題をつけ加える。これらは来年の予想問題にもなる。」

と話している。これらは河田氏の中で根幹となる「考えることの本質を伝授」するということであり、まさに今回電子化して蘇った『数学的思考の本質 数理の窓から世界を見る』に通じる概念であろうと思う。

本書の紹介でも、「数学は日常生活のあらゆることに役立ち、そしてつながっている。(中略)本書は数学のすすめ、といった類のものではない。「数学」がいかに広く、深く、我々の日常生活の中に浸透しているか、そしてなぜそうなのか、という根源的な理由を探ってみるものである。この本を読めば、我々をとりまく「世界」に対するイメージが大きく変わることになるであろう。」とある。

正直僕などには少々難しい内容ではあったが、数学の本というよりは、数というものが僕たちを取り巻く世界の中で、どのような役割を持ち、影響を及ぼすものなのか、その本質に迫る作品だと感じた。ご興味がある方は、ぜひこの作品を読んで数理の窓から世界を見つめてみて頂きたい。

『数学的思考の本質 数理の窓から世界を見る』(河田直樹 著)

https://www.amazon.co.jp/dp/B07W5SQM3N/

関連記事

-

-

SNS×出版で信頼を高める

2019/10/24 |

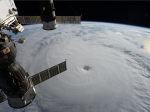

例年より台風が大型化していると思うのは気のせいでしょうか? 先日の台風19号、その前の15号は、列...

-

-

電子化で変わる自費出版のあり方

2018/02/18 |

個人が自由なテーマで作る「ZINE(ジン)」という小冊子が人気だそう。MagazineやFa...

-

-

アニメの力は国境を越える

2017/06/08 |

昨日、初めてサッカー日本代表の試合を観戦に行きました。 いつもお世話になっている、私塾山元学校...

-

-

アマゾンで電子書籍を出版する

2017/10/10 |

アマゾンジャパンが、Amazonのプライム会員向けの新サービス 「Prime Reading」 を日...

- PREV

- 美化だけではない 経営管理に重要な「5S」を知る一冊

- NEXT

- 図書館はデジタルの時代へ