「世界を解く数学」で数の世界を知ろう

学びのプロが持つ楽しく学習するメソッド

先だって我が家の娘が、塾に行くか家庭教師が欲しいと言ってきた。中学二年になる娘だが、小学校〜中学一年の半ばくらいまでは、自己学習でやれていたが、ここにきていよいよ勉強の方法を身に付けたいと思ったようだ。自分もそうだったが、1つ解き方や考え方が解らなくなると、それをきっかけに一気に授業に追いつけなくなり、学習意欲が落ちる(おそらく人によると思うが、僕は意欲が落ちた、、、)。彼女もちょっとした袋小路に入ってしまい、一人で抜け出せなくなっているのではないかと思った。抜け出すための手を差し伸べたいが、この地点での窮地を脱する手伝いは出来ても、またどこかで迷い込む可能性がある。これまでの学習を体系的に見直して、迷うことなく歩んでいくためには、その道に精通した人の手を借りる必要があると考え、家庭教師を依頼することとなった。

体験学習ということで訪れた青年は、物腰が柔らかで今時の若いイケメンだった。数学や英語など、ちょっとした疑問について懇切丁寧に解説するのを聞いていると、なるほどそういう風に考えるのか!とこちらが感心した。これから本格的に家庭教師との学習が始まるが、少しでも彼女の「わかった!」が育ってくれることを願うばかりだ。

誰も話さなかった危険な数の話

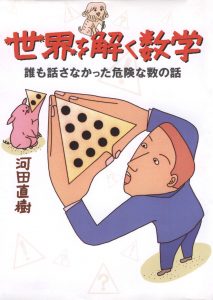

それにしても家庭教師や塾講師、予備校講師といった人たちの指導メソッドには驚かされる。自分が学生時代に学んだ方法とは全く違った考え方を示してくれる。学校の授業が悪いとは言わないが、やはりその人に合った学習方法ってものがあるんだと実感する。先日オモイカネブックスから『改訂版 世界を解く数学』をリリースした河田直樹氏も、長年予備校で講師をされている。河田氏は予備校講師の傍ら、大学受験や高校受験の数学の参考書を編纂し、さらに数理哲学の研究もされている、まさに数学のスペシャリストだ。

今回リリースしたのは、河田氏が1999年に出版したもので、絶版となってしまった本に一部加筆と修正を施し、電子版として蘇らせた作品である。どんな著者もそうかと思うが、出版した後も「あそこをこうすれば良かった」「ここのニュアンスをちょっと変えれば良かった」「この内容を入れておけば良かった」と振り返ることが多い。河田氏からも、「加筆・修正ができるのは著者としては非常にありがたい。ぜひ蘇らせたい。」との言葉を頂いた。自分の分身を作るがごとく、魂を削って作った作品が、絶版となり人の目の届くところから姿を消すというのは、著者にとってとても辛いことだと改めて実感した。

個人的に数学はかなり苦手な分野だったが、この作品は数学の勉強し直すためのものではない。河田氏曰く、「この本は『数学』や『数学史』の本ではありません。一言で言えば、小学校の算数や中学の数学、せいぜい高校1年までに習った数学を思い出しながら、そこで使われている「言葉」を、もう一度気楽に考えてみよう、というものです。」専門用語もたくさん出て来ますが、算数や数学っていったいどんな仕組みでできていて、どんなものなのかを知るための読み物として、見て頂くといいと思う一冊だ。

世界を解く数学

https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B07S5JXTRR/

既刊本に加筆・修正をして電子版として再出版しませんか?

http://www.g-rexjapan.co.jp/omoikaneproject/computerization/

関連記事

-

-

電子書籍の魅力はもっとあるんだよ

2016/10/11 |

連休は久しぶりに大きな本屋さんへ行ってきました。 うちから車で15分のところに、マニアックな本も結...

-

-

教科書・教材のデジタル化に思うこと

2015/09/28 |

北欧諸国などで採用されている「Bring Your Own Device(BYOD)」 ご存知です...

-

-

2019年出版業界再興なるか

2019/01/02 |

2018年今年の漢字は「災」だった。北陸地方を襲った豪雪から、草津白根山、霧島連山新燃岳の噴...

-

-

コト消費が出版不況を救うか?

2020/02/27 |

モノの消費からコトの消費へ 昨今は商品(モノ)そのものを購入するよりも、付随するサービスや体験にお...

- PREV

- 筋膜博士のカンタン体操で「たるみ」と「不調」をリセット!

- NEXT

- 主体性を育むフィンランドの子育て