2020年に変わる学校授業

変わる学習環境

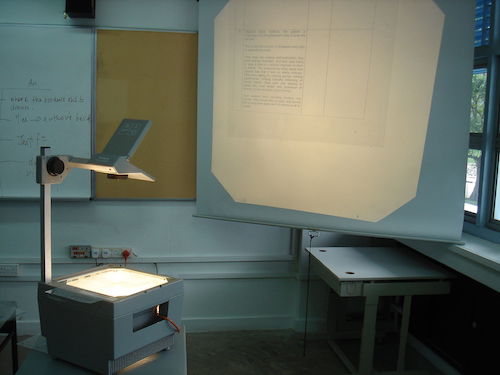

僕が小学生の頃、授業の副教材として資料を映し出す時にOHPが使われていた。OHPとは、オーバーヘッドプロジェクタの略で、非常に明るい光源と冷却ファンを内蔵した箱の上部に、レンズが付属した装置である。さらにその上にアームが伸びていて、光を反射してスクリーンに投影する仕組みだ。懐かしいと思う方もいるだろう。

以前娘の学校の授業参観に行った際、スクリーンは大きなモニターに取って代わり、先生の手元にはOHPではなくタブレットが置かれていた。タブレットはモニターに繋がっていて、先生の作った資料を映し出している。そうか学校もタブレットの時代かと、時代の流れを実感した。

2020年に向けて、学校の授業が大きく変化すると言われている。その変更内容はあまり知られていないかもしれない。具体的に何が変わるのか? 変更される点は大きく分けて2つ。

一つは「小学5年生から英語の教科化」だ。現在、一部の学校で小学5年生から英語が必修化されているが、2020年からは小学3年生から英語が必修となり、小学5年生からは新しく「教科」として追加される。

そして二つめが「タブレット学習の普及」。政府は、2020年までに小中学校の全生徒にタブレット端末が行き渡るように環境整備し、タブレットで授業を受けることを推奨している。つまり教科書とノートがなくなるということか?タブレットで授業ができるのか疑問点もあるが、タブレットを使うメリットとして、

- ・互いの意見を述べたり、タブレットを見せ合うことにより議論も理解も深まる

- ・写真や図形を自在に活用しながら課題を進めることができる

- ・専用アプリケーションを活用し、離島や過疎地域においても十分な教育が受けられる

- ・遠隔地にいる外国人との交流や、ネイティブ英語を学ぶことが可能になる

といったことがあるだろう。読む、書くということも、電子書籍やスタイラスペンを使えば可能だ。

電子書籍が教育の主流になる?

全国の教科書供給会社29社からなるeライブラリー有限責任事業組合が、小・中・高校向けの電子書籍の定額制読者サービス「School e-Library」を2019年4月から開始すると発表した。出版社と提携し、常時1000冊の電子書籍を提供するという。アプリのダウンロードなどは不要で、よく読まれている書籍などの情報が学校に提供され、学校図書館の本の選定・購入に生かせるそうだ。児童生徒の名前とIDを学校側で照合すれば、読書指導や学級経営に役立てることもできる。

単に授業にタブレットを活用するというだけでなく、タブレット端末が供給されることで、ネットの強みを生かした新しい教育・学習環境が作られるというのが、政府の目指すところだろう。タブレット教育に向けて、現在出版されている様々な参考書や副教材も電子化を図る必要が出てくる。電子書籍が生活インフラの中に浸透する日も近い。

書籍の電子化請け負っています

http://www.g-rexjapan.co.jp/omoikaneproject/computerization/

関連記事

-

-

いよいよ動き出した電子化の波

2019/07/29 |

電子出版堅調、紙は減少傾向 2019年7月25日、出版業界の調査研究機関である、公益社団法人全国出...

-

-

デジタルネイティブ世代のためにコンテンツの充実を

2022/10/12 |

ここ数年「活字離れ」と言われています。 出版業界における新刊の販売数が落ち込み、相次ぐ書店の閉店に...

-

-

クリスマスには電子絵本を

2015/11/30 |

ハロウィンが終わると街は一気にクリスマスムードに変わりますね。今年も街路樹にイルミネーション用のLE...

-

-

ついに現れたAmazonのリアル店舗 〜黒船がまた日本にやってく

2015/11/09 |

画像はすべてarstechnica.comより Amazonを使って本を買う人は多い...

- PREV

- パキスタンと日本のフレンドシップデー

- NEXT

- デジタル化で変わり始めた学力