本は誰かのためにある

先日シャンティ国際ボランティア会の「絵本を届ける運動」に参加しました。

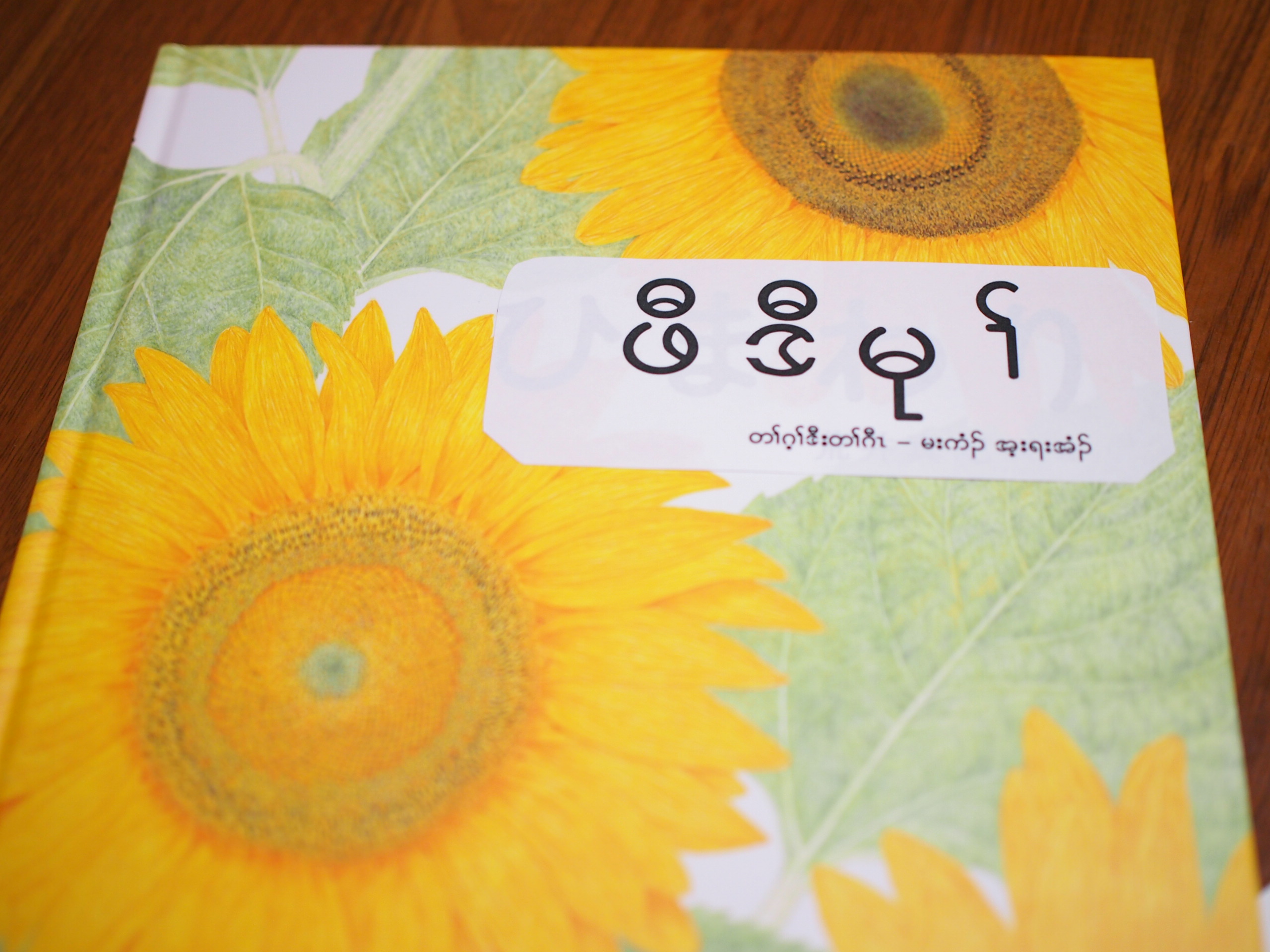

絵本を届けるといっても、自分の足で物理的にどこかに届けるのではなく、日本の絵本に訳文シールを貼って子どもの本が足りない地域に送ってもらう活動です。

紛争や貧困、国家体制など様々な理由から、 本や絵本を一度も読んだことのない子どもたちがたくさんいます。例えばカンボジア、ラオス、ミャンマー(ビルマ)難民キャンプ、アフガニスタンといった地域。シャンティ国際ボランティア会では、そういった地域の子どもたちに、絵本を手にする機会をもってもらおうと、 1999年から「絵本を届ける運動」を続けています。日本で出版され、国や文化、時代を超えて親しまれている絵本に、各言語の翻訳シールを貼り付け、子どもたちが母語で読める絵本となったものを届け続け、現在20万冊を超える絵本をが送り出されています。

絵本を届ける運動への参加の仕方としては、まずウェブサイトから自分で訳文シールを貼りたい絵本と言語を選びます。選択しなければ任意で選ばれらた絵本が届きます。僕は今回絵本はおまかせで、言語はクメール語(カンボジア)とカレン語(ミャンマー)を選びました。程なくすると手元に絵本セットが郵送されてきて、その中には訳文シールとあいうえお表が入っています。訳文シールはどこに貼るのかが明確にされているので、線に沿って切り貼りすればOK。そして最後にあいうえお表から作成した人つまり自分の名前を手書きします。この手書きが意外と難しい…。きっと他の国の人からしたら、日本語を書くって難しいんだろうな。

出来上がった絵本を返送すれば、あとは年に一回の船便に乗せられて各国に運ばれます。

この絵本たちが、子どもたちが読み書きを習得することの助けにもなっていくのです。地雷原の看板が読めずに地雷を踏む事故、薬の処方箋を読めないことによる薬の誤用など、読み書きができないことによる弊害はたくさんあります。読み書きができることで命を守ることにつながります。

「お菓子より絵本がいい、お菓子はすぐになくなるけど、絵本はなんども楽しめるから—」

シャンティ国際ボランティア会が絵本を届ける活動を始めたころに、カンボジア難民キャンプである少女が言った言葉だそうです。

本ってそもそも何のために存在しているのでしょう?本を作るってどういうことなのか?いろいろな考えがあると思うけど、僕はやっぱり誰かの役に立つためではないかと思うんです。シャンティ国際ボランティア会の絵本がアジア諸国の子どもたちの識字力向上の役に立つように、その本があるおかげで日常生活や仕事、そして人生に何か変化が生まれる、課題や問題を解決できる、それが本の大きな役割だと思います。だからこれから僕たちが制作・出版する本も、そういった観点でつくっていきたいと思う。「きっとこの本が〇〇な人に役立つように」と思いながら。

関連記事

-

-

基本はやっぱり相手を思うこと

2017/04/13 |

先日編集の教室というものに参加しました。僕たちは、電子書籍事業を進める中で、編集や校正の仕事をしてい...

-

-

いよいよ動き出した電子化の波

2019/07/29 |

電子出版堅調、紙は減少傾向 2019年7月25日、出版業界の調査研究機関である、公益社団法人全国出...

-

-

学びのスタイルはもっと変わるさ

2015/08/17 |

お盆休みも終わって今日から仕事再開です。 とはいえ、お休み中もデータをいじったり空想したり(笑)と...

-

-

留学生から「世界」を学ぶ

2018/10/15 |

世界を知るのに留学生との交流は最高だ トルコの首都は「イスタンブール」ではなく「イスタンブル」だそ...

- PREV

- 日本の電子出版を後押しするEPUB3

- NEXT

- あなたの本が誰かのセレンディピティになる