電子書籍をつくるには?

公開日:

:

電子書籍

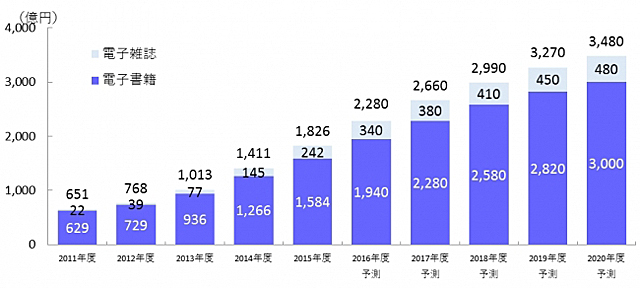

株式会社インプレスより、2015年度の国内電子書籍・電子雑誌市場規模は、電子書籍が1584億円で、前年度の1266億円から25.1%増加という発表がされました。電子雑誌は242億円で、前年度の145億円から66.9%増加。2020年度には、電子書籍が3000億円、電子雑誌が480億円にそれぞれ増加すると予想されています。

電子書籍・電子雑誌の市場規模予測 インプレスより

電子書籍市場が拡大し始めた理由として、アマゾンの影響も大きいですが、やっぱりフォーマットが統一されたことが大きいでしょうね。転機は2011年。EPUB3がリリースされたことから日本でも電子書籍へ参入する企業が増加しはじめました。それまでは、Voyagerが開発した「.book」、シャープが開発した「XMDF」などを使用されていたわけですが、ユーザにとっては電子書籍を読む場合はどちらかのフォーマットを選択しなければならず、電子書籍ストアを運営する側としては、フォーマットへのライセンスを支払って決められたリーダーとセットで販売するしかなかった。そこにEPUBが登場することで、閲覧環境も販売コストも劇的に変えていったのです。さらにEPUBは電子書籍の制作・出版を希望する人たちへも恩恵をもたらしました。

これから電子書籍を作って出版したいと思っている皆さんへ、そもそもEPUBってどんなもので、何ができるのかをまとめてみたいと思います。

EPUBとは

Electronic PUBlicationの略で、まあそのまま電子出版と言う意味ですね。IDPF(International Digital Publishing Forum:国際電子出版フォーラム)と言う電子出版に関わる国際的な標準化団体が仕様を策定しています。現在の電子出版業界で最も普及している規格ですね。最大の特徴はXML、XHTML、CSSを利用したデータ制作が行えることで、出版社がメインだった紙書籍とは異なり、Web制作のエンジニアやデザイナーでも制作ができるようになりました。

EPUBの種類

■フィックス型

これはレイアウトが固定されているEPUBですね。たとえば漫画や雑誌といった、特徴的なレイアウトのコンテンツに使われます。つまり紙書籍とまったく同じ状態でEPUB化できます。簡単に言えばPDFデータを電子書籍として本のように見ている感じ。固定型EPUBにしてしまうと、電子書籍リーダーで特徴的なハイライト、リンク、文字検索といったことが出来いケースも多いので。制作のコストは安いけど、紙の本を出していて電子書籍もそのままのレイアウトを保ちたいという場合以外はオススメできないですかね。

■リフロー型

リフロー型はリーダーの画面の大きさに合わせて、文字の大きさ・行数・配置を端末側で自由に変更して表示する方式です。縦組み・横組みを変えることができるのも特徴。日本ではリフロー型EPUBが電子書籍の力を最大限に発揮させるものですね。ただ、あまり組版が複雑化したものだと制作コストが大きくなることがあるので注意が必要です。

電子書籍を出版するにあたっては、まずこのEPUBの種類を考えることが大事です。出版しようと思っている内容がどういったものかによって、固定型かリフロー型のどちらが適しているかを考える必要があります。

明日はEPUBでできることをまとめてみます。

関連記事

-

-

オンライン書店のニューウェーブ メルカリブックスとは?

2020/10/08 |

みなさんオンライン書店と聞くとどこを思い浮かべますか?やはりAmazonと答える人が多いですかね。多...

-

-

「本」の未来を考えなければ

2016/10/19 |

先日とあるIT系の一般社団法人の方と、電子書籍に関する情報交換の機会を頂きました。 その方は業界関...

-

-

セルフブランディングのための自費出版

2019/01/14 |

出版科学研究所の発表によると、2018年の紙の出版販売額は約1兆2,800億円台になると見込まれてい...

- PREV

- 世界一のブックフェアでもアレが人気らしい

- NEXT

- 日本の電子出版を後押しするEPUB3