本を書きたいと思ったら電子書籍がいいという理由

公開日:

:

最終更新日:2017/02/07

未分類

身近になってきた電子書籍 市場は年々大きくなっています

本を書きたい、本を出版するには、様々な思いから出版して本をだそうと考えると思います。

でも、なにからはじめればいいか、自伝、趣味の事、ビジネス系、小説、ノンフィクションなど

色々あると思いますが、まずきちんと動機を探ってみましょう。というのは本を作るのは

結構なエネルギーが必要だから。途中で挫折することも多いのが本をつくるということなんです。

かの文豪ゲーテはどんな苦しみよりも本をかけない苦しみに比べたら楽なものだといっています。

で、本を書きたいと想う

動機をしっかり捉えていきましょう

例えば自伝的なものであれば今までの人生を振り返って自分自身でもまとめておきたいところです。

で、本を書くことで慣れている方はともかくとして大事なことは

読み手が読みやすいようにつくること

これが大事です。特に自伝的なもので言えば自分が書きたいこととかになりやすいですが

どのように書けば読みやすいか?この視点もだいじなことなんです。

どうすれば読みやすい文章になるかというと

序

破

急

といわれます。

序・・・この部分は「タイトル」そしてタイトルに対しての説明ですね。紙書籍であれば

タイトルがあってその補足の説明とかありますがこれがそれに当ります。

このタイトルというのは凄く重要で一文でその本の性質を現せないとならないので、

本を出す場合にはこのタイトル決めが最も重要といって過言でもありません。

破・・・これは序であったタイトルに対しての事例とかを幾つか出します。

事例がなければ補足説明というイメージです。

で、この部分は一つ一つの文章をだらだら書くのではなくて、章立て(小見出し)を

しっかり決めて書いていくことが大事です。

文の中心はほとんどここになりますし、ここがだらだらしていると読んでいるほうは

意味がよくわからない、読みづらい文章になりやすいんですね。

急・・・ここはまとめの部分と最も読者へ伝えたいことになります。

なので

序=急

というように意味が通じないと成らないということです。小説はちがいますけどね。

序いわゆるタイトルなどが最後の急の部分でだからこうなのだ。ということが

読者に納得できる形になっていることが大事です。

序、破、急を意識する。そして、破の部分では章立てでだらだらではなく、章立てごとに

文を完結させるということが読み手にとって大事なわけです。

一般的には3~6ヶ月位制作には時間がかかるといわれていますが、早ければ1ヵ月で

できてしまうこともあり、時間をかければ1年2年とかかる場合もあります。

ここまでは書き方ですが、今は紙媒体の本と共に電子書籍の市場が大きくなってきています。

今後もこの傾向は続くでしょう。

で、なぜ電子書籍がおススメかというところですが、紙媒体に比べて比較的安く読者の方が

購入することができる。電子書籍であれば、作品をつくる手間が紙媒体に比べて少ない。

つくることが早い。

プロモーションでもSNSの活用やネットでの広告は非常に安価で行うことができる。

なによりも、手軽に読んでいただける機会が増えることも挙げられます。

それと・・・これは意外にしられていませんが、紙の書籍であれば万が一修正というと

既に印刷もしていてやり直しやリニューアルをする場合は大変ですが、

電子書籍であればすこし加筆したいとか、修正したいということが比較的容易にできると

言うことも魅力の一つではないかと思います。

更に、デジタルならでは強さで、例えばナレーションを吹き込み(音声を入れたり)動画を組み入れることも

できます。デジタルならでは良さを生かすことができるわけですね。

手軽さ、機能の多様さ、予算でいってもこれからつくるなら電子書籍がおススメな理由です。

以上が

本を書きたいと思ったら電子書籍がいいという理由

でした。

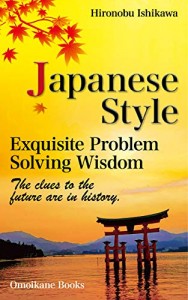

当方のオモイカネブックスも今月まで出版企画キャンペーンを行っていますので

出版したい、本を出したいという方は企画をお待ちしております。

まだ、企画もないという場合も御気軽にご相談くださいね。

石川博信

最新記事 by 石川博信 (全て見る)

- 世界の一流は「休日」に何をしているのか - 2025年4月1日

- 失敗は成功の元 - 2025年3月21日

- 1年の計を経てたが今を振り返る - 2025年3月15日

セミナー・研修情報

*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。

●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから

●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます

友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

関連記事

-

-

頭角はなぜ頭に角なのか。

2023/03/05 |

頭角を現すとき写真は般若面 頭角を現すというのは、辞書ではこのように書いてあります。 「...

-

-

巡礼記 猿田神社 千葉県銚子市

2016/02/17 |

巡礼記 猿田神社 千葉県銚子市 天津神を国津神の代表の猿田彦大神が案内するところから 国が出来た...

- PREV

- 中村天風の言葉 今この時だけをかんがえろ

- NEXT

- 本を出版したい方へ 文章力の上達を考える