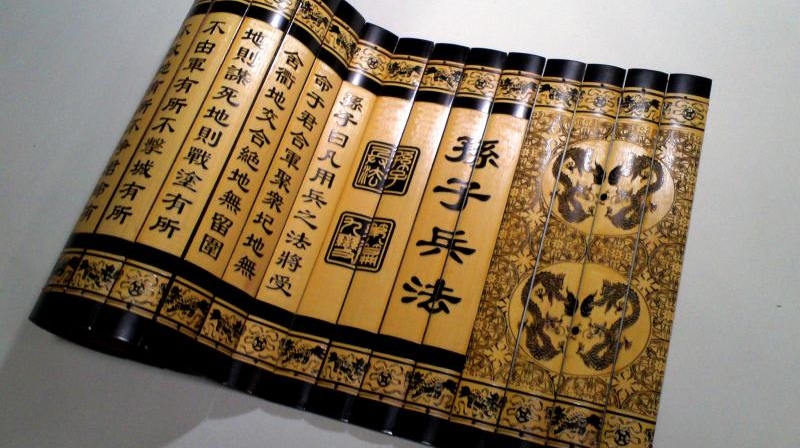

孫子の兵法

公開日:

:

最終更新日:2020/02/23

日々徒然草

孫子の兵法 太古から続く永遠の本です

孫子の兵法は日本でもとてもメジャーな本で、有名なものとして戦国武将の武田信玄が

自軍の旗に「風林火山」を掲げていたことでも、孫子の兵法がいかに浸透していたか

わかりますね。武田信玄はその後孫子の兵法の応用、そして領国経営にまで

まとめた甲陽軍艦という書籍にまとまります。最もこれは武田信玄が作ったのでは

なく、非常に有能な部下であった高坂弾正がまとめたといわれています。

実は、私はこの本はとても好きで何度となく読み返しています。

孫子のは中国の春秋時代の武将で孫武の尊称といわれています。

有名な言葉では

彼を知り己をしれば百戦危うからず

相手をしっかりしるということ、自分をしっかり理解したうえで戦えば不敗である。

ということですね。とかく、相手の弱みを見ていけると思ったり、自分の強みで考えて

戦うものが多いが、それでは勝敗は五分五分。

相手の強弱、自分の強弱をしっかり理解したうえで戦うことが大事だとといています。

これは、とてもシンプルですが、重要で基本ともいえる孫子の考えです。

百戦して百勝は善にあらず、戦わずして降すは善の善なり

もっとも良いのは戦わず、外交や謀略によって相手を下すことだ。

一番は相手に隙を与えないこと。二番目は相手の謀略を打ち破り外交戦略をもって

封じ込め勝つことである。

そして戦うには時期がある。

一つは戦う時期かどうかの判断ができていること

二つは状況を配下の武将より理解しないで指示をだすことは避ける

三つは目標の共有を全軍が出来ていること

四つは敵の不備を理解し一致団結してそこへ向かえる体制ができていること

5つめは配下の将軍が有能で口出しすることなく裁量をもち振舞えること

基本的な項目だとおもいますが、これが実践になると抜けてしまったり冷静にこの

項目を見ることなく進めて敗戦を喫してしまうことがある。

十分気をつけることとしています。

善く戦うものはこれに勢を求めて人に求めず

これは主導権を握るということである。振り回されるより振り回す側になる。

こちらの意図に相手を進めるのは、相手にそのように動かないと不利だと

知らせることが大事であり、その実を知らせないように工夫することである。

相手の意図を汲み取り、こちらの意図はしらせないことである。

そうするとこちらの作戦は相手に集中できるが、相手は意図が分からず

力を分散せざるをえなくなる。これができれば十倍の相手を迎えても勝利ができる。

これは、実際に桶狭間の戦いでの織田信長が実践しています。

大軍団の今川義元を迎え撃つに、相手を分散させて

織田信長は今川義元本陣のみをめがけて進み、今川義元の首を取ることのみに

専心し勝利を得た。

同じように、昨年の大河ドラマ真田丸でも、十倍の兵力の徳川軍を打ち破った。

歴戦の勇者で大軍団である徳川を迎え撃っても破ることが出来たわけです。

凄いですよね、だからドラマにも本にもなるということですね。

孫子の兵法は、軍略書というわけだけでなく、事業でも経営に応用できる

そして日本でも有名ですが、海外特に欧米で研究が勧められて先の大戦においても

応用されたといわれています。

古来から今に至るまでの名書は、やはり意味が合って残っています。

これからもきっと人々に詠まれ続けるでしょう。

孫子の本自体は文自体は少ないのですが

そこから示唆を与えるようなものが多くあります。

その示唆を自分に置き換え考えてみるという

のができるのはやはり名著の特徴ではないかと思います。

孫子では

戦いには、「勢い」「節」という節目を狙うというものがあります。

勢いでは、勝つには勢いが大事だと言っているわけです。

勢いをどうつけるかが大事であり

川の石が流れによって動くように

その勢いを持ってくるための工夫の大切さをといています。

孫子はは私も好きで何度となく

読んでいますが

何度読んでも発見がある本です。

このような名著をときに読むということが

教養の一つではないかと思います。

きっと自分に置き換えてみると色々な

発見があるのではないでしょうか。

このような叡智の結集という本は人類の財産ともいえますね。

石川博信

最新記事 by 石川博信 (全て見る)

- 日本文化の美意識 ドナルド・キーンの視点 - 2025年4月22日

- 言霊の思想 - 2025年4月15日

- あなたが変わる315の言葉 面白い本です - 2025年4月8日

セミナー・研修情報

*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。

●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから

●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます

友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

関連記事

-

-

アマゾン 世界一親切な企業を目指す

2017/03/22 |

アマゾン創業者 ジェフベゾス アマゾンはもはやECサイトという領域では語れない位様々な事業を ...

-

-

音楽の力は凄いと感じた

2017/03/04 |

音楽は楽しませ元気づけてくれる素晴らしいもの 音楽は好きな方は多いですね。僕もかつてとってもよく聞...

- PREV

- 信長が働き方革命を考えたら

- NEXT

- 大家族主義経営 出光佐三